こんにちは。B.D Baseマーケティングチームの小林玲奈です。

私たちB.D Base(メルセネール株式会社の新規事業に特化したサービス)は、企業の新規事業開発や事業変革をご支援しています。前回に引き続き事業開発の成功確率を大きく左右する重要な概念、「MVP」について解説していきます。前回 と今回の2回に分けてお伝えさせていただきますので、ぜひ読んで頂けますとうれしいです。

前回 は、新規事業の成功確率を高めるための羅針盤として、「MVP(Minimum Viable Product)」の基本概念と、ノーコードや生成AIといった最新トレンドについて解説しました。MVPとは、完成品を目指すのではなく「最小限の労力で、最大限の学びを得る」ための戦略的な実験である、という点を覚えていらっしゃいますでしょうか。

さて、その基本を押さえた上で、今回はより実践的な内容へと深掘りしていきます。

「MVPが実験であることは分かった。では、具体的に何を検証すれば良いのか? 」 「いざMVPを始めようとしても、どこでつまずきやすいのだろうか? 」

こうした疑問は、まさに私たち新規事業パーソン が、日々向き合っている核心的なテーマです。

そこで本記事では、

事業フェーズごとに何を検証すべきかを示す「MVPの4つの代表パターン」

多くの企業が直面する「MVP実践における5つの課題とその解決策」

この二大テーマを、国内外の豊富な成功事例を交えながら、徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、自社の新規事業において、次にどのようなMVPを設計し、実行すべきかの具体的なイメージが掴めるのではないかと思っております!

それでは、さっそく本題に入りましょう。

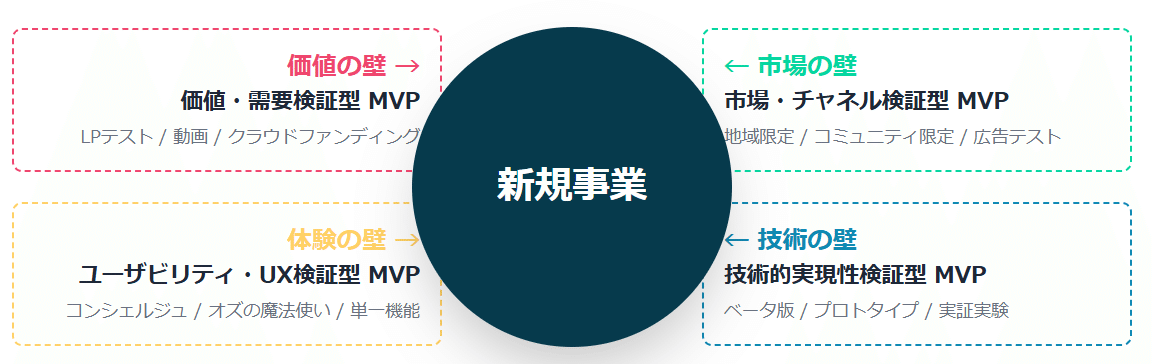

MVPで何を検証する?事業フェーズで変わる4つの検証パターン

新規事業が成功に至るまでには、いくつもの「不確実性の壁」を乗り越えなければなりません。例えば、以下のような問いに、自信を持って「Yes」と答えられるでしょうか?

価値の壁: そもそも、顧客はこの課題解決策を本当に求めているのか?市場の壁: どうすれば、この製品を顧客に届け、事業として成長させられるのか?体験の壁: 顧客は、この製品をストレスなく、継続的に使ってくれるのか?技術の壁: この製品を、安定的に、かつ大規模に提供し続けることは可能なのか?

これら事業成功の根幹をなす仮説は、一度にすべてを検証することはできません。MVPの賢い使い方は、事業が直面している最も大きな不確実性から順番に、的を絞って検証していく ことです。

ここでは、その検証対象に応じて分類される、代表的な4つのMVPパターンをご紹介します。

4つの壁とMVP パターン1:価値・需要検証型MVP ―「そもそも、これは求められているのか?」

新規事業開発の旅における、最初の、そして最大の関門です。このパターンでは、「顧客がその製品価値を本当に求めるか?」 、もっと言えば「市場にニーズは存在するのか?」という、事業の存在意義そのものを問う根源的な仮説を検証します。

ここでの学びは極めて重要です。もし、この段階で「顧客は求めていない」という事実が判明すれば、それ以上の開発投資は無駄に終わります。つまり、コードを一行も書く前に、致命的な失敗を回避する ことが、このMVPの最大の目的です。

【主な手法と事例】

ランディングページ(LP) / スモークテスト 解説動画 Dropbox の事例が象徴的です。彼らはソフトウェア開発前に、サービスのコンセプトと便益を伝える2分間の動画を公開しました。この動画というMVPだけで、サービスへの強い需要が存在することを証明し、開発への確信を得たのです。プレオーダー / クラウドファンディング 「金銭を支払う意思」という最も確かな需要の証拠 を得ることができます。

事例:Pebble社

この「価値・需要検証型MVP」は、事業アイデアの根幹にある顧客課題とその解決策が、本当にマッチしているのか を確かめるための、いわば事業の生存を賭けた最初のテストなのです。

パターン2:市場・チャネル検証型MVP ―「どうすれば顧客に届き、事業は成長するか?」

価値仮説に一定の手応えが得られたら、次のステージに進みます。このパターンで検証するのは、「どうすればターゲット顧客に効率的にリーチし、事業をスケールさせられるか?」という、成長に関する仮説です。

製品が良いだけでは事業は成功しません。持続的かつ収益的に顧客を獲得できる仕組み、すなわち成長モデル を確立する必要があります。この段階のMVPは、小規模な市場での試験展開を通じて、その成長仮説を検証することが目的となります。

【主な手法と事例】

地域限定ローンチ

事例:Cookpadマート

特定コミュニティへの限定提供

事例:Facebook(meta)

広告テスト

この「市場・チャネル検証型MVP」を通じて、「どの市場で、どのようなメッセージを、どのチャネルで伝えれば、顧客を獲得できるのか」というビジネスプランの根幹をなす仮説を、実際のデータに基づいて検証していくのです。

パターン3:ユーザビリティ・UX検証型MVP ―「顧客は快適に、使い続けてくれるか?」

製品価値が認められ、市場への届け方も見えてきました。しかし、ユーザーが実際に製品を使う段階で「使いにくい」「目的を達成できない」と感じてしまえば、継続的な利用には繋がりません。

このパターンで検証するのは、「ユーザーが製品を直感的に理解し、その価値をスムーズに体験できるか?」 、つまりUI(見た目)やUX(体験)の妥当性です。目的は、ソリューションの提供方法を最適化し、顧客満足度と定着率(リテンション)を高めるためのインサイトを得ることにあります。

【主な手法と事例】

コンシェルジュMVP サービス提供の全プロセスを人力で 行います。まるでホテルのコンシェルジュのように、少数の顧客一人ひとりに手厚く対応することで、彼らが本当に抱える課題や、理想とするサービス体験の核心を深く、定性的に理解する手法です。

事例:Food on the Table

オズの魔法使い(Wizard of Oz)MVP 裏側では人間が手作業で処理を行っている 手法です。複雑なバックエンド開発を後回しにして、理想的なユーザー体験を擬似的に提供し、UIやワークフローの適切さを検証できます。

事例:Zappos

単一機能MVP 顧客に最も価値を提供するであろう中核的な機能一つだけ を実装してリリースし、その使い勝手と価値を深く検証する手法です。

事例:SmartHR

これらのMVPは、ユーザーが製品の価値をスムーズに享受できるか、そして「また使いたい」と思うような心地よい体験を提供できているか という、サービス継続性の鍵を握る仮説を検証するために非常に有効です。

パターン4:技術的実現性検証型MVP ―「この技術は、本当に機能し、スケールするのか?」

最後に、特に革新的な技術を用いる事業において重要となるのが、このパターンです。ここでは、「プロダクトの中核をなす技術が、実際に安定稼働し、将来的な事業拡大に耐えうるか(スケールするか)」という技術的なリスクを検証します。

これは前回解説したPoC(概念実証)に近い性質 を持ちますが、PoCが純粋な技術の「可否」を問う内部実験であるのに対し、このMVPは限定的ながらもユーザーが利用する動くプロトタイプ として、実際の利用環境に近い状況下での技術の実現可能性を検証する点が異なります。

【主な手法と事例】

社内ベータ版 / 限定ユーザー向けプロトタイプ

事例:Twitter(X)のOAuthベータ

ハードウェアプロトタイプによる実証実験 物理的な製品開発において、本番機を製造する前に、コア技術を検証するための試作機で実験を重ねます。

事例:スペースX社の”Grasshopper”ロケット

この「技術的実現性検証型MVP」は、特にディープテックやハードウェア系のスタートアップ、あるいは既存事業にない全く新しい技術を導入しようとする大企業の新規事業開発 において、「技術的な実現困難性」という最大のリスクを低減する ために不可欠なプロセスです。

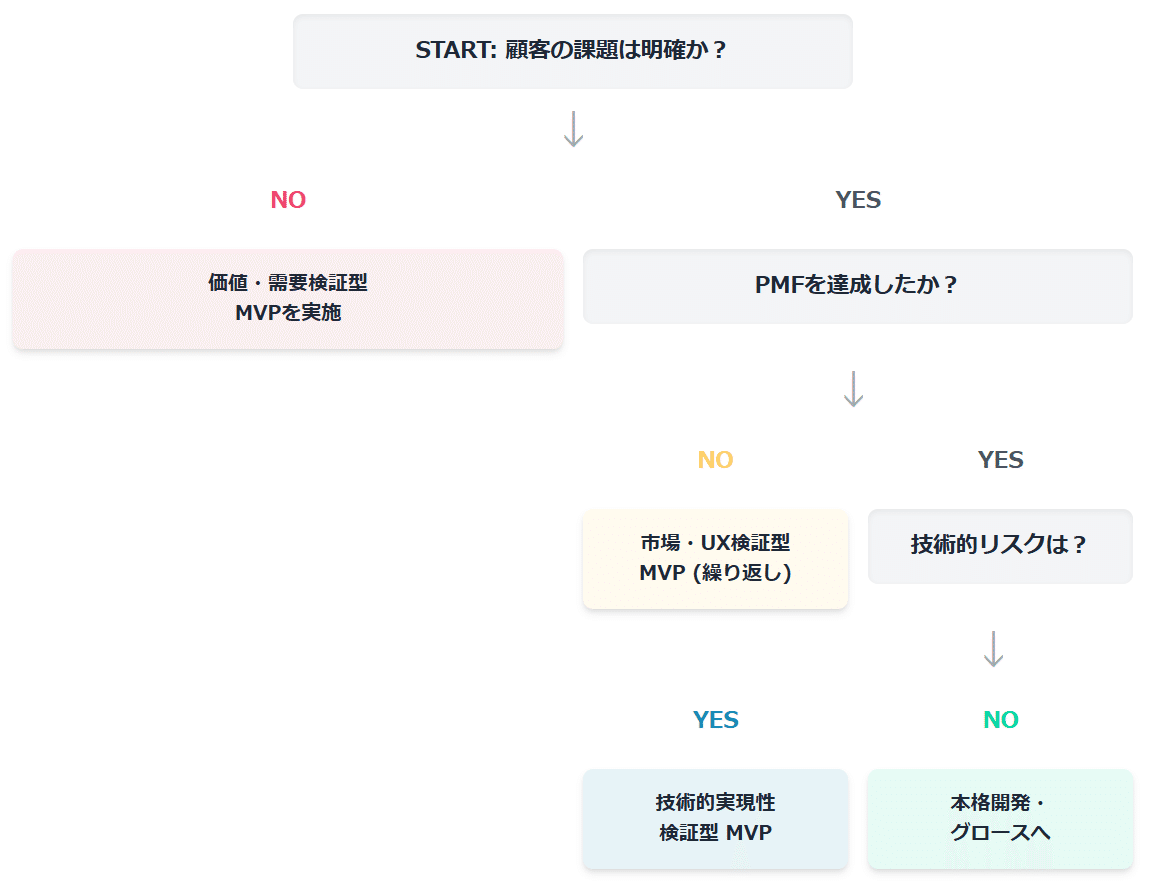

MVP検討簡易フロー 4つのパターンをどう使い分けるか?

ここまで見てきた4つのパターンは、それぞれ独立しているわけではなく、事業の成長フェーズに応じて段階的に、あるいは組み合わせて用いられます。

アイデア創出期: まずは「価値・需要検証型」で、そもそも市場にニーズがあるのかを確かめる。PMF探索期: 次に「市場・チャネル検証型」と「ユーザビリティ・UX検証型」を繰り返し、顧客に価値を届け、継続してもらうための最適な形を探る。スケール期: 最後に「技術的実現性検証型」で、事業拡大に耐えうる技術的基盤を固める。

重要なのは、常に自社の事業が今どのフェーズにあり、次に乗り越えるべき最大の不確実性(リスク)は何かを自問し、それに最適なMVPを選択すること です。私たちメルセネールやB.D Baseのような新規事業コンサルは、まさにこの「問い」をクライアント様と共に明確にし、最適なMVPの設計と実行をナビゲートする役割を担っています。

これでつまずかない!MVP実践で直面する5つの課題と解決策

さて、MVPの強力なパターンを理解したところで、いよいよ実践です。しかし、MVPは魔法の杖ではありません。その運用を誤れば、「学びのない徒労」に終わってしまう危険性もはらんでいます。

ここでは、私たちの事業開発の現場で実際に目にしてきた、多くの企業がつまずきがちな5つの典型的な課題と、それを乗り越えるための具体的な解決策を解説します。

課題1:MVPが「ミニフルプロダクト」化し、コストと工数が肥大化する

最もよく見られる失敗の一つです。「最小限(Minimum)」であるはずのMVPに、あれもこれもと機能を詰め込みすぎてしまい、結局、数ヶ月から半年をかけて「小さな完成品(ミニフルプロダト)」を作ってしまう ケースです。

これでは、MVPの最大の利点である「迅速な学習」が損なわれ、本末転倒です。

なぜ起こるのか?

「この機能がないと、ユーザーは価値を感じてくれないはずだ」という不安。

関係部署からの「あれも入れてほしい」という要求に応えすぎてしまう。

検証したい仮説が曖昧で、機能の取捨選択基準がない。

解決策

検証すべき「最も重要な仮説」を一つに絞る: リーンキャンバスなどのフレームワークを活用し、事業が抱えるリスクの中で「これが外れたら事業が成り立たない」という最も致命的な仮説を特定します。そして、その仮説を検証するためだけにMVPの機能を大胆に削ぎ落とすのです。Dropboxがファイル同期技術そのものではなく「そもそも、人々はそれを欲しがるか?」という需要仮説に絞ったように、です。ノーコードや生成AIを積極的に活用する: 前回でご紹介したように、現代では非エンジニアでも数週間でWebアプリを構築できるノーコードツールや、開発を劇的に効率化する生成AI が存在します。実装コストそのものを圧縮することで、工数の肥大化を防ぎます。

課題2:データは取れたが、正しい「顧客インサイト」が得られない

MVPをリリースし、アクセス数やCVRといった定量データは集まった。しかし、「なぜ、ユーザーはそのような行動を取ったのか?」という背景にある顧客心理(インサイト)を理解できず、次のアクションを誤ってしまうケースです。

例えば、LPのCVRが低いという結果だけを見て「このアイデアには需要がない」と結論付けてしまうのは早計です。本当の原因は、単にキャッチコピーが響かなかっただけ、あるいはUIが分かりにくかっただけかもしれません。

なぜ起こるのか?

定量データ(What)だけに依存し、定性的な情報(Why)の収集を怠る。

MVPをリリースして「終わり」だと考え、ユーザーとの対話の場を設けていない。

解決策

定量と定性の両面から学ぶプロセスを設計する: MVPを利用してくれた少数のユーザーに対し、必ずユーザーインタビューや観察 を実施しましょう。「なぜ登録しようと思ったのですか?」「どの部分で迷いましたか?」といった直接的な問いかけから、数字の裏にある真実が見えてきます。フィードバック収集の仕組みを組み込む: MVP内に簡単なアンケートフォームやNPS(顧客推奨度)調査を設置するなど、ユーザーが能動的に意見を伝えられる仕組みを用意しておくことが重要です。データと顧客の生の声を突き合わせることで、仮説検証の精度は飛躍的に高まります。

課題3:検証すべき「仮説」と「成功基準」が曖昧なまま進めてしまう

「とりあえず、動くものを作ってユーザーの反応を見てみよう」というアプローチは危険です。検証したい仮説と、何をもって「成功」とするかの基準 が曖昧なままMVPをリリースすると、得られた結果をどう解釈すれば良いか分からず、チーム内で意見が割れ、次の意思決定(事業継続か、方向転換か、撤退か)ができなくなります。

なぜ起こるのか?

MVPを作ること自体が目的化してしまっている。

事前にチーム内で、評価基準に関する合意形成ができていない。

解決策

仮説を「〇〇ならば、△△になるはずだ」という形式で明文化する: 例えば、「ターゲット顧客は〇〇という課題に深く悩んでいるので、この解決策を示したLPを提示すれば、△△%以上が事前登録するはずだ」というように、具体的な仮説と検証可能な指標(KPI)をセットで定義します。評価基準を事前に設定し、合意する: MVPを開始する前に、「事前登録率がX%以上なら『需要あり』と判断し、次のステップに進む。X%未満なら、コンセプトを見直す」といったように、結果に対するアクションプランをあらかじめチームで合意しておくことが不可欠です。

課題4:MVPとPoCの混同により、組織的な混乱や手戻りが発生する

開発チームは「これはあくまで技術検証のPoC段階だ」と認識しているのに、経営層や事業部門は「顧客に出せるMVPができた」と誤解し、「なぜすぐにリリースしないんだ!」とプレッシャーをかける。こうした期待値のズレ は、プロジェクトに深刻な混乱と手戻りを生じさせます。

なぜ起こるのか?

社内で、各開発フェーズ(PoC, プロトタイプ, MVP, 本開発)の定義と目的が共有されていない。

失敗を許容せず、早期の成果を求める組織文化。

解決策

用語とフェーズの共通認識をドキュメント化し、関係者へ共有する: プロジェクト開始時に、「このプロジェクトにおけるPoCの完了基準はこれです」「今回のMVPの目的は市場検証であり、売上目標はありません」といった点を明確に定義し、全てのステークホルダーと合意形成を図ることが重要です。経営層を巻き込み、「失敗から学ぶ」文化を醸成する: MVPは失敗を前提とした実験です。経営トップが「MVPでの小さな失敗は、将来の大きな本開発の失敗を防ぐための価値ある投資だ」というメッセージを発信し、健全なトライ&エラーを奨励する文化を築くことが、根本的な解決策となります。

課題5:アイデアはあるが、それを形にする「技術リソース」が不足している

特に、非IT部門が主導する新規事業で深刻な問題です。「MVPを作りたいが、社内にエンジニアがいない」「外部に開発を委託する予算がない」といったリソース不足を理由に、アイデアが実行に移されないまま塩漬けになってしまうケースです。

なぜ起こるのか?

従来型のシステム開発しか選択肢にないと思い込んでいる。

社内の技術部門との連携がうまくいっていない。

解決策

ノーコードツールや人力での代替を検討する: 前述の通り、今は非エンジニアでもMVPを構築できる時代です。また、どうしても技術的に高度な部分があれば、「オズの魔法使いMVP」のように裏側を人力で代替する ことで、プロトタイピングのハードルを大きく下げることができます。社外との連携を模索する: ハッカソンを開催して外部のエンジニアからアイデアを募ったり、スタートアップ企業と協業してPoCを行ったりと、社外のリソースをうまく活用することも有効な手段です。

課題は、事前に予測し、対策できる

ご紹介した5つの課題は、多くの新規事業に共通する「つまずきの石」ですが、いずれも事前にその存在を認識し、適切な対策を講じることで乗り越えることが可能です。

MVPを成功させる鍵は、「目的志向」であること。常に「なぜ、今これを作るのか?」「何をもって成功とするのか?」を問い続け、最小の実験で最大の学びを得るという原則に立ち返ることが、これらの落とし穴を避けるための最良のガイドとなります。

MVPの落とし穴と対策 まとめ

今回は、MVPの実践編として、

事業フェーズに応じた4つの検証パターン(価値・需要、市場・チャネル、UX、技術) 実践でつまずきがちな5つの課題と、その具体的な解決策

について、詳細に解説しました。

MVPとは、闇雲にプロダクトを作るのではなく、事業という航海の羅針盤として、進むべき方向を指し示してくれる強力なツールです。どの仮説を、どの順番で、どの手法を用いて検証していくか。この戦略的なMVPの設計こそが、新規事業開発 の成否を分けると言っても過言ではありません。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

お気軽にご相談ください

「MVPの基本は理解したけど、具体的に何から始めるべきかわからない」

そんなお悩みを抱えている方は、是非我々メルセネールにご相談ください。

些細なご相談でも構いませんので、お気軽にお問合せ いただければ幸いです。

※本記事はB.D Base公式noteの記事 の転載です