バリュープロポジションキャンバス(VPC)とは? -顧客の悩みに応える提供価値をデザインする方法- (テンプレート付)

こんにちは。B.D Baseマーケティングチームの小林玲奈です。

私たちB.D Base(メルセネール株式会社の新規事業に特化したサービス)は、企業の新規事業開発や事業変革をご支援しています。今回は、私たちが日々向き合う事業開発の現場から、その成功確率を大きく左右する重要な概念、「MVP」について解説していきます。今回と次回の2回に分けてお伝えさせていただきますので、ぜひ読んで頂けますとうれしいです。

「新しいアイデアで事業の柱を創出したいが、何から手をつければいいのか分からない・・・」

多くの新規事業担当者様が、同様の課題をお持ちではないでしょうか。

経済産業省の調査によれば、新規事業で利益率の向上まで達成できた企業は、全体の約14%に留まるというデータがあります

(出所: 経済産業省 平成28年度「中小企業の成長と投資行動に関する調査」)。

そして、その失敗要因の多くは「顧客ニーズの不存在・誤認」に起因すると言われています。

そこで今回のテーマとなるのが、新規事業開発における失敗リスクを最小化し、成功へ導くための羅針盤となる「MVP」です。

「言葉は知っているが、正確な定義は曖昧だ」

「PoCやプロトタイプとの違いを明確に説明できない」

そうした疑問をお持ちの方も、どうぞご安心ください。この連載では、MVPの基本概念から、先進企業の最新事例、そして昨今注目される生成AIを活用した高速開発アプローチまで、今回と次回にわたり分かりやすく解説していきます。

今回は、「MVPの基本定義」と「知っておくべき最新トレンド」がテーマです。 それでは、さっそく見ていきましょう。

まず、MVPは「Minimum Viable Product」の略称であり、日本語では「実用最小限の製品」と訳されます。

しかし、これを単に「機能を削った小さな製品」と捉えるのは、本質を見誤る可能性があります。

MVPの真の目的は、「最小限の労力で、最大限の学びを得ること」にあります。

つまり、完成品を世に送り出す前に、 「私たちのソリューション仮説は、本当に顧客の課題を解決するのか?」 「顧客は、対価を支払ってでも利用したいと感じるか?」 といった、事業の根幹を成す“仮説”を検証するために設計された、最小の実験装置なのです。

最も有名な事例が、クラウドストレージサービスを提供するDropbox社です。 彼らは事業の初期段階で、完成されたソフトウェアを開発する代わりに、サービスのコンセプトを説明する2分間の動画をMVPとして公開しました。

この動画だけで、サービスローンチ前にもかかわらず16,000人以上がベータ版へ事前登録したのです。 もし、多大な開発投資の末に「誰もこの製品を欲しがらなかった」という結論に至るリスクを考えれば、この動画MVPがいかに効果的であったかが分かりますね!

この事例が示すように、MVPの成功指標は短期的な売上やユーザー数ではなく、価値ある「学び」を獲得し、事業仮説を検証できたか否かに置かれます。

MVPという概念は、Eric Ries氏の著書『リーン・スタートアップ』によって広く知られるようになりました。 その思想的背景には、トヨタ生産方式にも通じる「ムダの排除」という考え方が存在します。

「スタートアップにおける最大のムダは、誰も望まないものを作ってしまうことだ」

『リーンスタートアップ』 エリック・リース

これは、事業開発に携わる者にとって非常に示唆に富む言葉です。 この“最大のムダ”を回避するために、本格開発という大きな投資判断の前に、MVPを用いて小さく市場に問い、顧客からのリアルなフィードバックを得ることがMVPの基本思想です。

“Minimum(最小限)”でありながら、“Viable(実用可能)”でなければならない点も重要です。単なる未完成品ではなく、初期のユーザーが「これなら使う価値がある」と感じる最低限の価値を提供できて、初めて正しい学びが得られるのです。

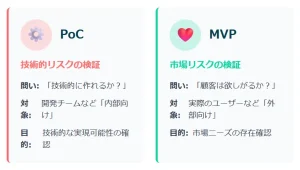

ここで、新規事業の現場で混同されがちな「PoC」との違いを明確にしておきましょう。この定義のズレは、プロジェクトの混乱を招く原因となるため、注意が必要です。

PoC(Proof of Concept)は「概念実証」と訳され、その目的は「新しいアイデアや技術が、技術的に実現可能か」を検証することにあります。

例えば、「この最新AIアルゴリズムを自社サービスに組み込むことは技術的に可能か?」を試すのがPoCです。これはあくまで内部での技術検証であり、通常ユーザーに公開されるものではありません。

一方、「そのAIアルゴリズムを活用した新機能は、顧客に価値を提供できるか?」を試すのがMVPです。こちらは実際に顧客に使ってもらい、その反応から事業性を学ぶことが目的となります。

この両者を混同すると、 「技術検証段階のPoCに対し、経営層から顧客評価を求められてしまう」 「市場価値を問うべきMVPで、技術的な実現性の議論に終始してしまう」 といった混乱が生じがちです。

プロジェクト関係者全員で「現在のフェーズはPoCか、MVPか」という目的意識を共有することが、新規事業を成功させる上でとても大切になります。

MVPの基本を押さえた上で、現在の事業開発環境における最新の活用トレンドを見ていきましょう。

2024年のGoodFirmsの調査によると、回答企業の91.3%が、すでにMVPアプローチによる製品ローンチを経験していると報告されています。

さらに、74.1%の企業が今後もMVPを活用する意向を示しており、MVPが新規事業開発におけるデファクトスタンダード(事実上の標準)となっていることが窺えます。

なぜここまで広まったのでしょうか?その主な理由は、「市場にニーズが無かった」という失敗を減らせる点にあります。CB Insightsの調査では、スタートアップの失敗理由の第1位(42%)が、まさにこの「市場ニーズの欠如」でした。

MVPがビジネスアイデアの有効性を検証し、リスクをコントロールする上で不可欠な手法であると、多くの企業が認識しているのです。

近年では、MVPからさらに発展した概念も注目されています。それがMMPとMLPです。

「MVPで価値仮説を検証 → MMPで収益モデルを検証 → MLPで顧客ロイヤルティを構築」 このように、事業フェーズに合わせてプロダクトを段階的に進化させていくアプローチが、現在の主流となりつつあります。

そして、MVP開発のあり方を根底から変えているのが、ノーコードツールと生成AIの台頭です。

これらの技術革新は、MVP開発におけるボトルネックを「技術力」から「何を、なぜ検証するのかという仮説設定能力」へとシフトさせました。 誰でも迅速にアイデアを形にできるようになったからこそ、事業開発の戦略設計や仮説の質が、これまで以上に問われているのです。

とはいえ、特に大企業での新規事業など、多くのステークホルダーを巻き込みながら仮説検証のサイクルを高速で回していくことには、特有の難しさもあります。

私たちB.D Baseは、まさにそうした「新規事業伴走」のプロフェッショナルとして、多くの企業様の事業開発をご支援してきました。客観的な第三者の視点から仮説の精度を高め、MVP開発のプロセス全体をスムーズにナビゲートすることで、成功の確度を大きく高めることができるでしょう。

社内のリソースだけで推進することが難しいと感じる場合は、ぜひ私たちのような外部の専門家との協業もご検討ください。

今回は、「新規事業の羅針盤」となるMVPの基本について、その定義から最新トレンドまでご紹介しました。

MVPは、もはや新規事業開発に不可欠な強力な手法です。しかし、その手法をいかに戦略的に使いこなすかが最も重要です。

次回では、「MVPで何を検証すべき?代表的な4つのパターン」と、実践時に直面しがちな「よくある課題とその解決策」について、さらに詳しく掘り下げていきます。

本記事が、皆様の新規事業開発の一助となれば幸いです。 最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。次回の記事も、ぜひご覧ください。

「MVPの基本は理解したけど、具体的に何から始めるべきかわからない」

「新規事業開発を進めているが、顧客価値の検証や社内の組織づくりなど、多くの難関に直面している」

そんなお悩みを抱えている方は、是非我々メルセネールにご相談ください。

新規事業からAI活用まで、貴社に合わせたご支援を提供いたします。

些細なご相談でも構いませんので、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

※本記事はB.D Base公式noteの記事の転載です