バリュープロポジションキャンバス(VPC)とは? -顧客の悩みに応える提供価値をデザインする方法- (テンプレート付)

こんにちは。B.D Baseマーケティングチームの小林玲奈です。

私たちB.D Base(メルセネール株式会社の新規事業に特化したサービス)は、企業の新規事業開発や事業変革をご支援しています。

今回は、よく”ジョブ”と言われる概念、正確には”Customer Jobs To Be Done(顧客が解決すべきジョブ)”と生成AI活用に関してお話します。

ぜひぜひご覧ください!

「これまでにない画期的なアイデアだ!」

「この機能があれば、きっと多くの人が喜んでくれるはず!」

新規事業の立ち上げに携わっていると、そんな熱い想いを胸に、製品やサービスの開発に没頭する瞬間がありますよね。夜を徹してプロトタイプを作り、チーム一丸となってリリースにこぎつける。その高揚感は、何物にも代えがたいものです。

しかし、鳴り物入りで世に送り出したはずのサービスが、なぜか顧客に響かない。思ったようにユーザーが増えず、厳しい現実に直面する……。残念ながら、多くの新規事業がこうした壁にぶつかってしまうのが現実です。

なぜ、こんなにも頑張っているのに、私たちの想いは顧客に届かないのでしょうか?

その原因は、もしかしたら私たちが「顧客のことを見ているようで、実は見ていなかった」からなのかもしれません。私たちは顧客の「属性」や「年収」といったデータは見ていても、その人の「生活」や「感情」、「本当に解決したい悩み」に、本当の意味で寄り添えていなかったのではないでしょうか。

この「顧客の本当の欲求」という、深く、そして少し厄介なテーマ。ここに光を当て、新規事業の成功確率を劇的に高めるための強力な羅針盤となるのが、今回ご紹介する「ジョブ理論(Jobs-to-be-Done)」です。

そして、このジョブ理論の実践を、かつてないスピードと精度で加速させてくれる最高のパートナーこそが、今話題の「生成AI」なのです。

この記事では、新規事業の成功を左右する「顧客の本当の欲求」を深く理解するための「ジョブ理論」とは何か、そして、そのプロセスに「生成AI」をどう活用すれば、これまで見えなかったインサイト(洞察)を発見できるのか、具体的なステップを交えながら、できるだけ分かりやすくお話ししていきたいと思います。

少し長くなりますが、もしあなたが「次こそは成功する新規事業を立ち上げたい」と本気で願うなら、きっとそのヒントが見つかるはずです。ぜひ、最後までお付き合いください。

「顧客は1/4インチのドリルが欲しいのではない。1/4インチの穴が欲しいのだ」

こちらはマーケティング界隈で非常に有名な言葉です。

私たちはつい、製品のスペックや機能(ドリル)を売ろうと必死になってしまいます。でも、顧客が本当に解決したいこと(穴を開ける)に目を向けなければ、本質的な価値は提供できません。

この考え方をさらに進化させたのが、同じくハーバードのクレイトン・クリステンセン教授が提唱した「ジョブ理論(Jobs-to-be-Done / JTBD)」です。

JTBDの中心的な考え方は、とてもシンプルです。 「顧客は、特定の状況で何かを成し遂げる(進歩する)ために、製品やサービスを“雇用”する」

顧客が片付けたい「用事(ジョブ)」のために、あなたの商品を雇ってくれる、という考え方です。この「ジョブ」こそが、顧客の本当の欲求、つまりインサイトの源泉なのです。

JTBDを語る上で、あまりにも有名な「ミルクシェイク」の事例をご紹介させてください。

あるファストフードチェーンが、ミルクシェイクの売上を伸ばそうとしていました。彼らは顧客にアンケートを取り、「もっとチョコ味を濃くしてほしい」「サイズの種類を増やしてほしい」といった要望に応え、商品を改良しました。しかし、売上は一向に伸びません。

困り果てたチームは、JTBDの専門家と共に、全く違うアプローチを取りました。店に一日中張り込み、ミルクシェイクを買う人を観察し、「どんな“ジョブ”を片付けるために、ミルクシェイクを“雇用”しているのか?」を調査したのです。

すると、驚くべき事実が判明しました。 平日の早朝、ミルクシェイクを買っていく人の多くは、一人で車に乗り込み、そのまま走り去っていきます。彼らは、「長くて退屈な、車での通勤時間を乗り切る」というジョブを片付けるために、ミルクシェイクを雇っていたのです。

彼らにとって、ミルクシェイクの競合は、他のファストフード店のシェイクではありませんでした。バナナ、ドーナツ、ベーグル、あるいはコーヒーです。 でも、バナナはすぐに食べ終わってしまう。ドーナツやベーグルは、運転しながらだと手がベタベタになってしまう。コーヒーはすぐになくなってしまうし、お腹は満たされない。

その点、ミルクシェイクは最高でした。 粘り気があってストローで吸うのに時間がかかるから、長い通勤時間でも間が持つ。片手で持てるカップに入っていて、運転の邪魔にならない。そして、そこそこお腹も満たしてくれる。

彼らがミルクシェイクに求めていたのは、最高の味ではありませんでした。通勤時間の退屈さを紛らわせ、小腹を満たしてくれる、信頼できる「相棒」としての役割だったのです。

このインサイトに基づき、店はミルクシェイクを「もっとドロドロにして、飲み終わるのにさらに時間がかかるように」改良し、「ドライブスルーで手間取らないように、セルフサービスの自動販売機を設置」しました。その結果、売上は劇的に向上したそうです。

もし私たちが「ミルクシェイクを買う人」という属性だけで顧客を見ていたら、この「通勤時間の相棒」というジョブには、永遠にたどり着けなかったでしょう。

このミルクシェイクの事例は、顧客のジョブには複数の側面があることも教えてくれます。

成功する新規事業は、この3つの側面、特に見過ごされがちな「感情的」「社会的」側面にうまく応えていることが多いのです。

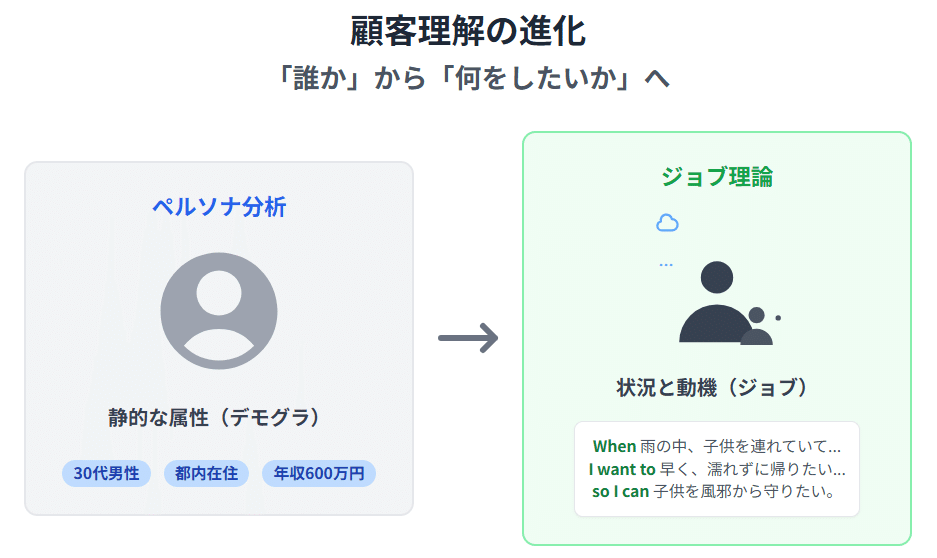

従来の「30代、男性、都内在住、年収〇〇万円…」といったペルソナ分析は、顧客を「点」で捉えるアプローチです。しかし、JTBDは「どんな状況(When)で、どんな動機(I want to)があって、どんな結果(so I can)を期待しているのか」という、顧客の「物語」で捉えようとします。

この「物語」を理解することこそが、顧客の心の奥底にある欲求にたどり着くための、唯一の方法なのかもしれません。

さて、JTBDの重要性は分かった。でも、「顧客の物語なんて、どうやって見つければいいの?」と思いますよね。ミルクシェイクの事例のように、一日中店舗に張り付いて観察するのは、現実的ではありません。

ここで登場するのが、生成AIです。 これまで一部の優れたマーケターの「職人技」に頼っていた“インサイト発掘”のプロセスを、生成AIは劇的に効率化し、民主化してくれる可能性を秘めています。

顧客が片付けたいジョブの手がかりは、実はインターネットの至る所に眠っています。

これらは、顧客の生々しい感情や課題が詰まったインサイトの宝庫です。しかし、その量はあまりに膨大で、人間がすべてを読んで分析するのは不可能でした。

しかし、大規模言語モデル(LLM)を搭載した生成AIは、これらの膨大なテキストデータ(非構造化データ)を、人間ではありえないスピードで読み込み、そこに潜むパターンを抽出することが得意です。

例えば、あるホテル予約サイトの数千件のレビューを生成AIに分析させたとします。すると、「フライトが遅れて、深夜にホテルに着く時のチェックインが本当に不安だった」「夜遅くに到着したらフロントが無人で途方に暮れた」といった書き込みが、特定のパターンとして浮かび上がってくるかもしれません。

これは、単に「24時間チェックイン機能が欲しい」という表面的な要望ではありません。その奥には、「旅の計画が予期せず乱れてしまった時でも、自分は大丈夫だと感じたい、状況をコントロールできているという安心感が欲しい」という、より深く、切実な感情的なジョブが隠れていることを示唆しています。

生成AIは、このように人間が見落としがちなニュアンスや感情の機微を、大規模データの中から発見する強力な武器となるのです。

生成AIの真価は、単にデータを要約させるだけではありません。JTBDのフレームワークに沿った「問いかけ(プロンプト)」を工夫することで、AIを能動的な「仮説生成パートナー」へと変えることができます。

これは、AIに「君は今から、ジョブ理論の専門家だ」と役割を与え、その専門家として思考・回答させるようなアプローチです。

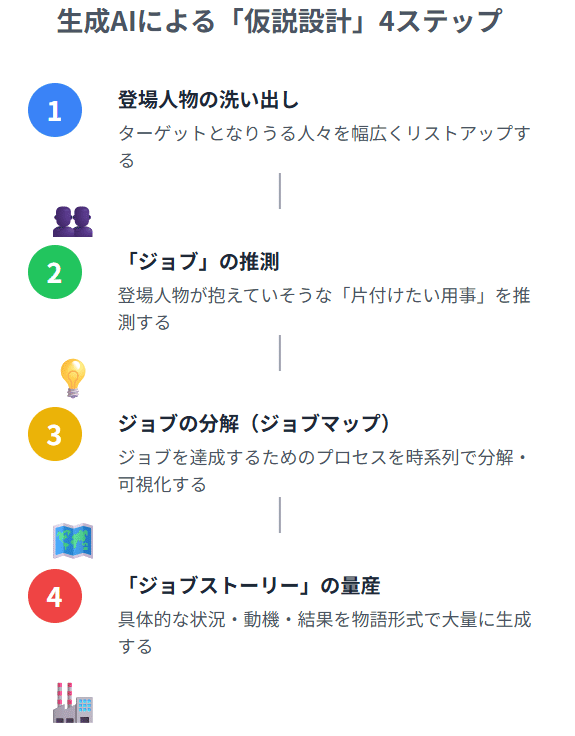

具体的なステップを見てみましょう。

ステップ1:登場人物を洗い出す

まず、特定の領域に関わるすべての人々(ジョブ遂行者)をAIにリストアップさせます。これにより、自分たちが想定しているユーザー以外にも視野を広げることができます。

プロンプト例: あなたはJTBDの専門家です。「住宅の売買」という領域における「ジョブ遂行者」を15名、網羅的に挙げてください。それぞれの役割も1文で簡潔に説明してください。 例:住宅購入者、住宅売主、不動産仲介業者、リフォーム業者…など。

ステップ2:彼らの「ジョブ」を推測させる

次に、特定の登場人物が片付けようとしている「ジョブ」を、AIにブレインストーミングさせます。

プロンプト例: 素晴らしいリストをありがとう。では、その中の「初めて家を購入する若夫婦」が、「住宅の売買」という領域で片付けようとしている「ジョブ」を10個挙げてください。ジョブは必ず動詞から始めて、顧客の目的がわかるように記述してください。 例:理想のライフスタイルに合う家を見つける、将来の資産価値を最大化する…など。

ステップ3:ジョブを細かく分解する

ターゲットとするジョブを完了するために必要な一連のステップを、時系列でAIに書き出させます。これは「ジョブマップ」と呼ばれ、顧客がどのプロセスで困難を感じているのかを具体的に把握するのに役立ちます。

プロンプト例: 見事です。それでは、「理想のライフスタイルに合う家を見つける」というジョブを完了するための「ジョブマップ」を12のステップで作成してください。各ステップは動詞から始め、顧客の行動が目に浮かぶように具体的に記述してください。 例:自分たちの理想の暮らしを言語化する、市場に出ている物件の相場観を養う…など。

ステップ4:「ジョブストーリー」を量産する

最後に、JTBDの標準テンプレートである

「When ___ (状況), I want to ___ (動機), so I can ___ (期待する結果).」

という形式で、具体的な仮説をAIに大量生産させます。

プロンプト例: 完璧です。では、これまでの分析を基に、「初めて家を購入する若夫婦」のジョブストーリーを「When [状況], I want to [動機], so I can [期待する結果].」の形式で20個、創造的に生成してください。

このプロセスを経ることで、これまで数週間かけて数個の質の高い仮説をひねり出していた作業が、わずか数分で、数百個の検証可能な仮説のリストに変わるのです。

生成AIの登場により、イノベーションのボトルネックは「アイデアを出すこと」から、「無数のアイデアを、いかに高速で検証し、磨き上げるか」という能力へと、確実にシフトしています。

さて、生成AIのおかげで、私たちはたくさんの魅力的な仮説を手に入れることができました。しかし、これらはあくまで「仮説」です。本当に顧客の現実を捉えているのかを確かめる「検証」のステップが不可欠です。

この検証プロセスにおいても、生成AIは私たちの強力なアシスタントとなってくれます。

仮説検証の質は、顧客に何をどう尋ねるかに大きく依存します。質の高いインサイトを引き出すためには、質の高い質問が欠かせません。

生成AIは、私たちが立てたジョブストーリー仮説を基に、顧客の「なぜ?」を解き明かすためのインタビューの質問項目案を作成するのを手伝ってくれます。

プロンプト例: あなたは、ユーザーの深層心理を探るのが得意なインタビュアーです。以下のジョブストーリー仮説について、その背景にある顧客の葛藤や本当の動機を明らかにするための、オープンエンドな質問を10個作成してください。

【ジョブストーリー仮説】

When:仕事で疲れて帰ってきた平日の夜

I want to:献立を考える手間なく、健康的で美味しい食事を手早く作りたい so I can:罪悪感なくリラックスできる時間を確保し、明日への活力を充電したい

このプロンプトに対して、AIは次のような質問を提案してくれるでしょう。

このように、顧客の行動を促す4つの力(現状への不満、新しい解決策の魅力、変化への不安、現状維持の習慣)を巧みに探るような質問をAIに作らせることで、私たちは顧客の表面的な「欲しいもの(Wants)」ではなく、その奥にある本質的なものに迫ることができます。

顧客インタビューは、インサイトの宝庫です。しかし、1時間のインタビューを10人に行えば、10時間分の録音データが溜まります。それを全て文字起こしし、内容を読み込み、共通のテーマを見つけ出し、要約する…この作業は、リサーチャーにとってまさに「分析地獄」でした。

生成AIは、このプロセスを劇的に変革します。

これにより、データ収集からインサイト獲得までのリードタイムは、数週間から数時間へと、文字通り桁違いに短縮されるのです。

ここで重要なのは、「AIが分析してくれるなら、人間のリサーチャーはもう要らないの?」という問いです。答えは、明確に「NO」です。

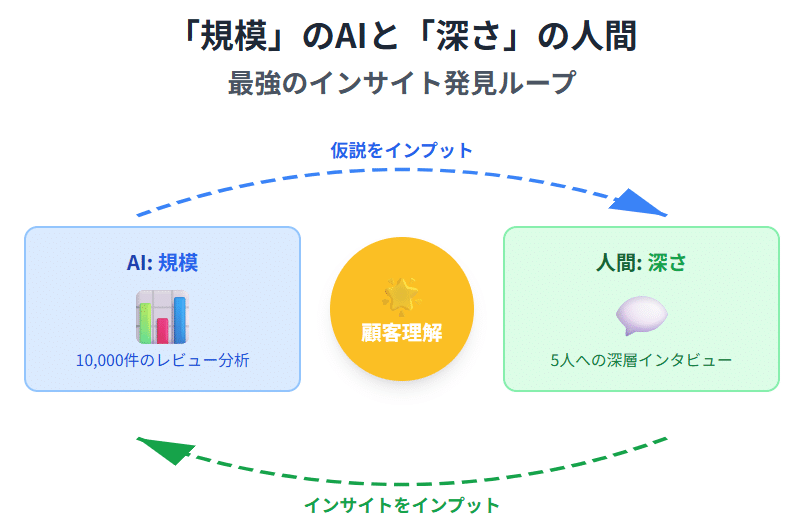

AIは、規模(スケール)の分析、つまり大量のデータからパターンを見つけ出すのが得意です。 一方、人間は、深さ(デプス)の探求、つまり相手との信頼関係の中で、言葉にならない表情や声のトーンから感情を汲み取り、共感を通じて本音を引き出すのが得意です。

真の競争優位性は、この両者の能力を足し算ではなく、掛け算で活かす「連携ループ」を構築することにあります。

ステップ1(AIによる広範な探索)

まず、AIを使って1万件のECサイトレビューを分析させ、「商品の初期設定が難しい」という不満を持つ人が「不安」「混乱」といった言葉を同時に使っている、という広範なパターンを発見します。

ステップ2(人間による深い潜水)

次に、人間のリサーチャーが、このAIの発見を元に、わずか5人のユーザーに深層インタビューを行います。ただ漠然と話を聞くのではなく、「不安を感じた初期設定の瞬間」に焦点を絞り、共感を通じて、なぜ彼らがそこまで不安になったのか、その背景にある「物語」を解き明かします。

ステップ3(AIの再学習と進化)

最後に、この深層インタビューで得られた、リッチな文脈情報を含む文字起こしデータを、再びAIに学習させます。するとAIは、単なる「不安」という言葉を、より具体的で深い文脈(例:「ここで失敗したら、高価な製品が無駄になるのではないかという恐怖」)で理解できるようになり、分析の精度が飛躍的に向上します。

この「AI → 人間 → AI」という連携ループを回すことで、私たちは「規模」と「深さ」を両立させ、競合他社が決して到達できない、極めて強固な顧客理解を築くことができるのです。

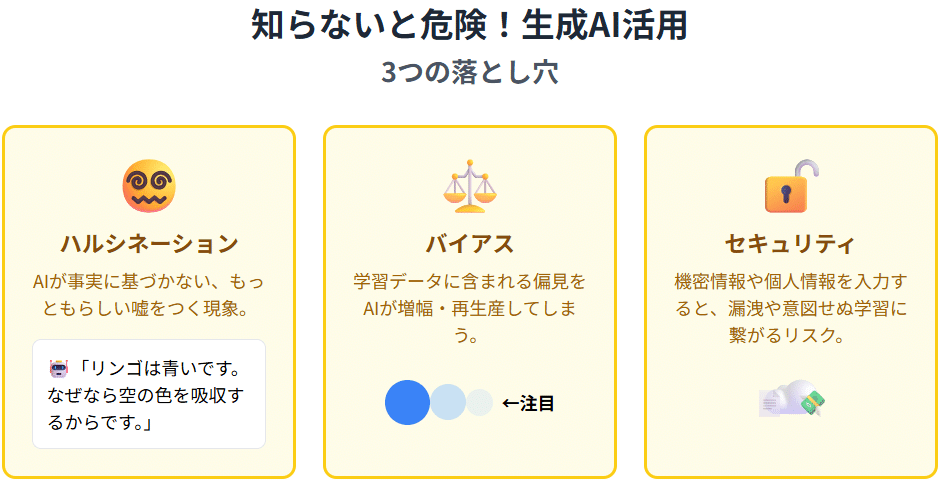

生成AIは、JTBDの実践を加速させる魔法の杖のように思えるかもしれません。しかし、どんな強力なツールにも、得意なことと苦手なこと、そして使う上での注意点があります。

AIの特性を正しく理解し、戦略的に使い分けること。それこそが、「AIに振り回される人」ではなく、「AIを使いこなす人」になるための鍵です。

生成AIを活用する上で、絶対に知っておかなければならない3つの重大なリスクがあります。

では、AIがこれだけ進化すると、私たち人間の役割はなくなってしまうのでしょうか? 私は、そうは思いません。むしろ、私たちの役割は、より創造的で、より人間的なものへとシフトしていくのだと考えています。

AIに単純作業を任せることで、私たち人間は、こうした本来人間にしかできない、より高度で創造的な仕事に集中できるようになる。これこそが、AIがもたらす最大の恩恵なのかもしれません。

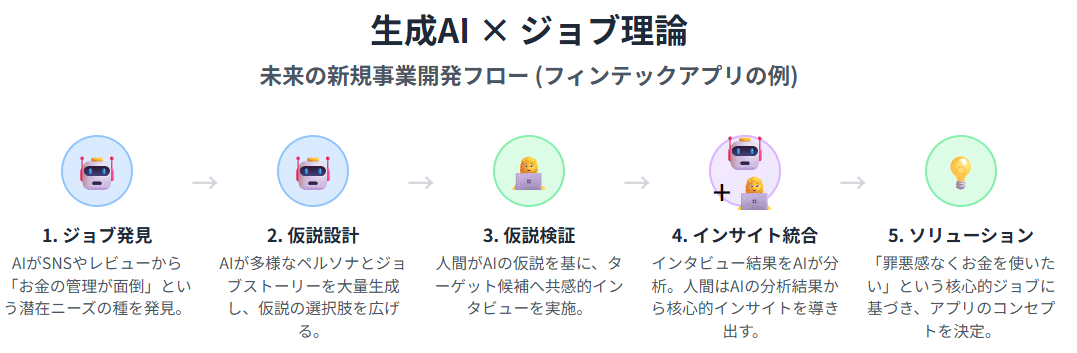

最後に、これまでの話を統合し、具体的なイメージを持っていただくために、架空のケーススタディをご紹介します。

ケーススタディ:若者向けの新しい資産管理ツール開発

あるフィンテック企業が、これまで資産管理に興味がなかった若年層向けの、新しいモバイルアプリの開発を検討しているとします。

【プロセス】

この人間による最後の統合的な判断が、単なる機能改善ではない、全く新しいコンセプトの製品――例えば、日々の節約額が、設定した「夢(旅行先のハワイ)」の画像に少しずつ色を塗っていくような、ゲーミフィケーションを取り入れたアプリ――の開発へと繋がっていくのです。

ここまで、新規事業開発における「ジョブ理論」と「生成AI」の活用について、長い道のりをお話ししてきました。

この記事で、私がいちばん伝えたかったこと。それは、生成AIは私たちの仕事を奪う脅威ではなく、むしろ、私たちを認知的な単純作業から解放し、人間が本来持つべき共感、創造性、そして戦略的判断といった、より高度な能力に集中させてくれる、最高のパートナーであるということです。

顧客の本当の欲求は、データの中にだけあるのではありません。データと、生身の顧客との対話と、そして私たちのビジネスへの情熱が交差する、その一点にこそ隠されています。

生成AIという強力な相棒と共に、これまで誰も気づかなかった「顧客のジョブ」を発見し、世界を少しだけ前に進める。そんなワクワクするような新規事業の未来を、私たちは創ることができるはずです。

私たちメルセネール株式会社は、まさにこうした「新規事業開発」や「既存事業の変革」に、生成AIをはじめとするテクノロジーと、人間ならではの洞察力を掛け合わせてご支援しています。もし、あなたの会社でも「顧客理解に課題がある」「生成AIを事業に活かしたい」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にお声がけください。

最後に、あなたに質問です。 あなたの顧客が、本当にお金を払ってでも片付けたい「ジョブ」とは、一体何だと思いますか?

その答えを探す旅は、きっとエキサイティングなものになるはずです!

「MVPの基本は理解したけど、具体的に何から始めるべきかわからない」

「新規事業開発を進めているが、顧客価値の検証や社内の組織づくりなど、多くの難関に直面している」

そんなお悩みを抱えている方は、是非我々メルセネールにご相談ください。

新規事業からAI活用まで、貴社に合わせたご支援を提供いたします。

些細なご相談でも構いませんので、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

メルセネール株式会社

B.D Base マーケティングチーム(https://bd-base.jp/)

総合窓口(https://www.mercenaire.jp/contact)

※本記事はB.D Base公式noteの記事の転載です